Index de santé des actifs pour les installations des postes en service

Le Groupe de Travail (GT) B3.48 a été mis en place pour produire une Brochure Technique (BT) présentant un processus qui permet de classer une grande variété d'actifs des postes en fonction de leur probabilité, évolutive, de connaitre une défaillance en cours d'exploitation. Ceci sera obtenu en mettant à la disposition des compagnies des directives permet de construire des index de santé des actifs (AHI) qui soient crédibles. Il est important d'indiquer des trajectoires réalistes pour y parvenir, tout en soulignant les écueils.

Chef de file

(IE)

J. BEDNARIK

Secrétaire

(GB)

A. WILSON

Consultant B3.AA4

(NL)

J. SMIT

G. BALZER (DE), R. CLERC (FR), P. CREGO (ES), L. DARIAN (RU), A. GOYVAERTS (BE), N. KAISER (DE), C. KOMIYA (JP), A. LIVSHITZ (US), H. MANNINEN (EE), L. MCCARTNEY (IE), T. MCGRAIL (US), E. MORALES CRUZ (US), S. NOGUCHI (JP), A. PURNOMOADI (ID), P. STEFFENS (DE), B. VAN MAANEN (NL), T. WEHRSTEDT (DE), P. WERDELMANN (DE)

Membres Correspondants: R. CORNELL (US), M. VERRIER (AU), A. KURZ (DE)

Ces AIH devraient être la première étape vers des objectifs précis. En premier lieu ils peuvent être utilisés pour mettre en place des plans, spécifiques des actifs, de maintenance, de rénovation et de remplacement. Ensuite ils peuvent fournir des informations sur la résilience, sur une base fonctionnelle, de l'ensemble d'un réseau. Chaque plan est une partie de la démarche classique de gestion des actifs selon laquelle, pour répondre aux objectifs économiques, tous les actifs devraient être couverts par des plans de gestion de leur vie utile. Les premiers chapitres de la BT décrivent l'approche générale qui s'applique à tout type d'actif d'un poste. Dans le Chapitre 4 on en vient à la méthodologie pour l'appliquer à des types d'actifs individuels, des transformateurs de puissance, des disjoncteurs, des transformateurs de mesure et etc.

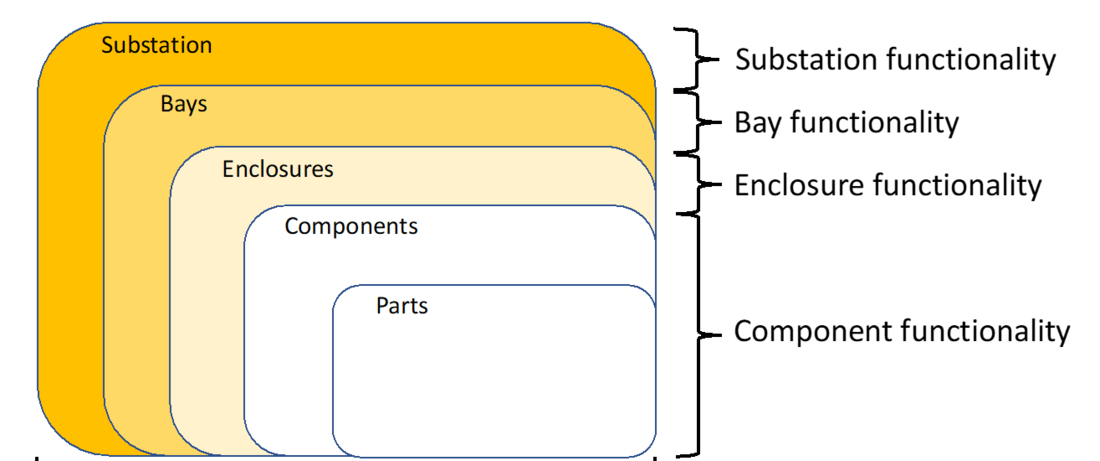

Le but est ici de produire des plans priorisés d'entretien de chacun des groupes d'actifs. Le Chapitre 5 est important parce qu'on y traite des problèmes critiques rencontrés quand on agrège les évaluations pour déterminer les probabilités de défaillance de circuits complets, de cellules et, in fine, de postes entiers (voir Figure 1).

Figure 1 – Couches hiérarchisées dans un poste

Introduction

Le fonctionnement satisfaisant des équipements de poste est critique pour toute compagnie d'électricité. Au cours de leur vie d'exploitation ces actifs passent d'un état neuf à un état vieilli, du fait du développement d'un ou de plusieurs modes de défaillance, et atteignent finalement l'état de défaillance lui-même. Il est alors nécessaire d'avoir la possibilité de déterminer le calendrier des étapes de cette transition d'un état à l'autre. L'âge seul ou le temps de service ne sont que des intermédiaires peu efficaces pour définir ces calendriers. Il est plus approprié de pouvoir déterminer le début d'un processus de défaillance d'un actif et de s'appuyer sur une bonne connaissance des facteurs qui influencent la vitesse du changement de son état. Cette plage de "périodes de fonctionnement sans défaillance" et les mécanismes de la défaillance corrélative requièrent une pratique de gestion différente de celle qui consiste à suivre un programme d'actions basé sur un simple calendrier appliqué à toute une classe d'actifs. Une façon de gérer les actifs consiste à utiliser l'évaluation de l'état des actifs, sous la condition qu'on sache lier cet état à la variété des modes de défaillance constatés en service.

Durée de vie des actifs

L'expérience a montré que même pour des actifs comparables les vitesses de détérioration à prendre en compte, comme la durée de service à partir de laquelle les défaillances se produisent, sont variables. Les études de fiabilité du CE A2 et du CE B3 montrent que ces variations sont dues à plusieurs facteurs, tels que la qualité de la conception, la fabrication, les essais de mises en service et la maintenance. Les différentes conditions d'utilisation dans leur environnement opérationnel sont aussi un facteur important comme on peut voir dans les références [1] et [2].

Dans ce contexte, une défaillance en service ne signifie pas nécessairement que la détérioration provoque la fin de vie utile. L'état défaillant peut être corrigé par une action de maintenance, une rénovation ou une réparation. La fin effective de la vie d'un actif se produit quand ces actions ne sont plus efficaces. Ceci peut arriver quand le dommage est trop sévère ou quand de trop nombreuses fonctions ont subi des dégradations fondamentales irréversibles. D'autres facteurs de décision de fin de vie peuvent intervenir également, quand la comparaison entre les conditions économiques de la réparation et du remplacement est défavorable, quand les capacités nominales ne plus conformes aux besoins des circuits, ou quand il y a des risques d'impact sur la sécurité des personnes ou sur l'environnement. Ainsi la gestion des actifs consiste plus à déterminer des "périodes de vie sans défaillance", ce qui n'est pas forcément la même chose qu'une durée de vie redéfinie des actifs.

Le rôle des index de santé des actifs

Avec des comportements d'actifs qui très variables du fait de leur conception et de leurs conditions individuelles d'utilisation, la bonne approche consiste à appliquer une méthodologie des index de santé des actifs (AHI). Plusieurs compagnies et utilités ont décrit leur développement du AHI, basé en général sur l'identification des modes de défaillance et sur les indicateurs de diagnostic associés. Une Annexe de la BT présente certaines de ces expériences. Un caractéristique importante du processus consiste dans la nécessité d'un audit et d'une amélioration continue de la méthodologie, qui sont des aspects critiques pour une application continue de la méthodologie choisie, mais qui cependant ne sont pas bien explicités dans les publications, sauf dans les rapports du CE A2 lors des Sessions CIGRE. Depuis le milieu des années 1990 un GRT important du Royaume –Uni utilise un AHI basé sur l'évaluation de l'état pour définir les besoins de remplacement des transformateurs. Il a fait auditer la méthodologie et l'a fait évoluer en procédant à des analyses post-mortem de routine sur tous les transformateurs retirés du service [3] et [4].

La proportion des défaillances non escomptées représente une difficulté pour l'approche AHI et il est important de déterminer si ces défaillances appellent un perfectionnement de la méthodologie AHI, ou si elles en constituent une limitation fondamentale.

Tableau 1 - Exemple de catégories AHI

Le rôle d'un AHI est, par conséquent, de décomposer la liste des actifs en un certain nombre de catégories d'état telles que celles du Tableau 1. Cet exemple est celui développé par le GT B3.48, à partir de l'expérience des membres et d'éléments de publications externes. Les calendriers doivent être définis par les utilisateurs et être spécifiques à la classe d'actifs et aux modes actifs de défaillance identifiés. Dans la BT 761 [5] du CE A2, une description plus générale est présentée et est très semblable à celle montrée dans le Tableau 1, bien qu'elle ne donne aucun des calendriers qui sont essentiels pour appliquer la méthodologie des AHI.

Il est cependant nécessaire d'établir un lien entre :

- une évaluation

- une action requise dans un délai donné

La plupart des actifs évalués de cette manière vont être classés dans les groupes 1 ou 2, et ne vont pas appeler d'action spécifique. L'état de ceux des groupes 3, 4 et 5 va être évalué et ils se verront un plan d'action défini en fonction du mode de défaillance particulier qui a été identifié, de la vitesse générale de détérioration, de la vitesse d'évolution en fonction de l'état et de la criticité de sa position.

Mise en œuvre de la méthodologie AHI

Mettre en œuvre une méthodologie basée sur l'état des actifs commence habituellement avec le registre des actifs, qui est une simple liste identifiant les actifs de la compagnie. Le registre donne le type de l'actif, des informations de conception, sa localisation et sa fonction. La modification apportée par l'AHI consiste en l'ajout d'une estimation de son état et de sa probabilité implicite de connaitre une défaillance en exploitation dans un délai donné, ceci pour chacun des actifs du registre. Dans ce cadre, la liste modifiée devient ce qu'on désigne comme un Index de santé des actifs (AHI). En associant un délai en liaison avec une détérioration détectée, on peut utiliser le résultat comme l'outil le plus adéquat pour établir le calendrier des interventions qui réduiront la probabilité d'une défaillance de ce type en service, ces interventions pouvant être un remplacement de l'actif, une réparations, une rénovations et des actions de maintenance.

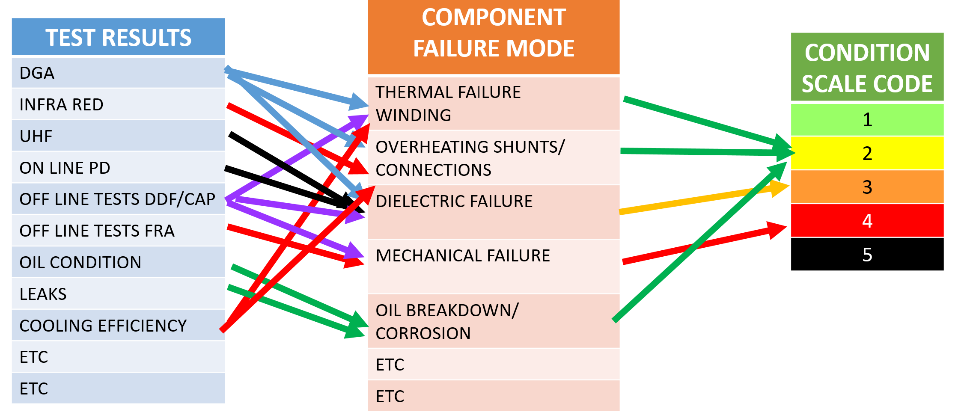

Mettre en place ces processus de décision implique d'utiliser la méthodologie du Mode de Défaillance, de son Effet et de son Analyse (FMEA) pour identifier les modes de défaillance concernés, et les indicateurs de diagnostic correspondants, capables d'évaluer l'état et la probabilité de défaillance dans un délai donné. Il fait évoluer le programme des interventions vers un ensemble de plans de gestion de chaque actif, processus cohérent avec la pratique internationale de la gestion des actifs. Chaque mode de défaillance est identifié avec les indicateurs de diagnostic associés. En cas d'application en continu, la séquence est inverse, avec des résultats d'essai collectés et associés en retour à chaque mode de défaillance, comme montré sur la Figure 2. La difficulté vient de ce que l'interprétation des résultats d'essais doit se faire en regard du mode de défaillance. Par exemple certains résultats d'essais peuvent être des indicateurs de plusieurs modes de défaillance, mais les résultats doivent interprétés différemment et en regard de chaque mode de défaillance. Les résultats des essais ne sont pas des modes de défaillance et doivent toujours être interprétés en relation avec le mode de défaillance et en regard des vitesses de détérioration prédites.

Figure 2 - Exemple d'association des résultats des essais, des modes de défaillance et des codes de gravité d'état AHI

A partir de ces évaluations de chacun des modes de défaillance critiques on construit des codes de niveau (de santé) qui permettent de créer les AHI. Un exemple fait l'objet de la Figure 2. Quand on entreprend ces tâches il est souvent utile d'avoir identifié des "susceptibilités de mode de défaillance", qui peuvent être la connaissance d'une conception fonctionnellement insuffisante, ou des conditions d'exploitation extrêmes. Ces susceptibilités peuvent être intégrées dans l'analyse comme des indices permettant d'identifier des faiblesses connues mais ne faisant pas partie de l'analyse. Ceci est montré dans le tableau 2

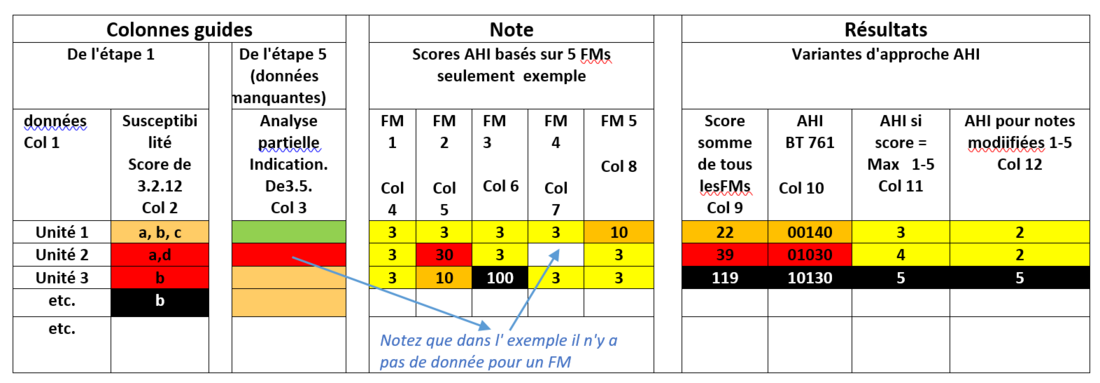

Il est courant que certains modes de défaillance ne soient pas été évalués, ou que les résultats soient anciens. Les résultats sont alors marqués comme "partiels" et la tabulation doit le montrer. Les codes apparaissant dans ce Tableau 2 correspondent à différentes approches:

- L'utilisation d'un enregistrement de base 3 permettant l'agrégation, comme montré en colonne 9

- Une variante utilisant une méthode décrite dans la BT 617 dont le résultat est montré colonne 10

- Un score linéaire de 1 à 5 pour produire une valeur maximale du code de santé comme montré en colonne 11

Une certaine granulométrie peut être obtenue, au moins au niveau du composant ou de l'actif en agrégeant les scores de chaque mode de défaillance, et ceci est possible avec un score exponentiel, ou par la méthode de la BT 761. Néanmoins cette approche n'est pas sans problèmes quand les résultats de nombreux modes de défaillance sont agrégés pour obtenir le AHI d'une cellule ou d'un poste. C'est un point discuté longuement dans le Chapitre 5 de la BT, discussion qui conclut qu'il n'y a pas qu'une seule approche de détermination d'un score AHI et que de nombreuses sont praticables et doivent être choisies pour convenir à l'utilisation.

Le but n'est pas attendre que la défaillance se manifeste, mais d'intervenir. Toute intervention doit être analysée au plan économique et le bénéfice doit être intégré dans le code. Le résultat final peut être une expression de l'évaluation du mode de défaillance réunissant la plus mauvaise évaluation en termes de score d'état.

Tableau 2 – Mettre en œuvre le AHI

Conclusions

- Les index AHI sont applicables quand on peut établir au moyen d'indicateurs d'état un lien entre des symptômes de modes de défaut, et une durée de transition d'un état sain vers un état qui va probablement provoquer une défaillance en service.

- Tout processus AHI doit suivre un actif durant sa vie en identifiant ses probabilités de défaillance évolutives et les délais d'occurrence associés, et créer ainsi un plan d'action pour les interventions – maintenance, réparation ou remplacement.

- L'ensemble des AHI résultants doit être cohérent en termes de calendrier: les AHI doivent présenter de façon homogène une même urgence d'intervention. Tous les actifs présentant le même score devraient correspondre à de mêmes délais d'intervention, quels que soient le mode de défaillance ou le type d'actif, sinon il y aura des difficultés pour être cohérent dans l'application des AHI.

- Un AHI plus mauvais doit toujours refléter un état demandant l'intervention la plus urgente. Ceci signifie que si de nombreux modes de défaillance sont évalués, et que les scores sont agrégés, la méthode d'agrégation ne doit pas conduire à une violation de ce principe.

- La méthodologie AHI peut être utilisée au niveau d'un composant, d'un actif, d'une cellule et d'un poste, en intégrant une grande variété de types d'actif, et pour une grande palette d'objectifs, maintenance et programmation de remplacements.

- [1] “Enquête sur la fiabilité des transformateurs ” CIGRE CE A2 BT No 642, 2015: e-cigre.org/publication/642-transformer-reliability-survey

- [2] "Final Report of the 2004 - 2007 International Enquiry on Reliability of High Voltage Equipment; Part 2 - Reliability of High Voltage SF6 Circuit Breakers” CIGRE A3 brochure No 610, 2012: e-cigre.org/publication/610-offshore-generation-cable-connections

- [3] “Transformer life prediction using data from units removed from service and thermal modelling” P. Jarman, R. Hooton, L. Walker, Q. Zhong, T. Ishak and Z. Wang, CIGRE-Session, A2-212, Paris, 2010: e-cigre.org/publication/A2-212_2010-transformer-life-prediction-using-data-from-units-removed-from-service-and-thermal-modelling

- [4] "Transformer Asset Health Review: Does it work?" R. H. Heywood, P.N. Jarman and S. Ryder CIGRE Session Paper A2-108, Paris, 2014: e-cigre.org/publication/A2-108_2014-transformer-asset-heath-review-does-it-really-work

- [5] “Condition assessment of power transformers”, CIGRE A2 Brochure, TB 761, 2019: e-cigre.org/publication/761-condition-assessment-of-power-transformers